POTATOの愛称で呼ばれている10mまたは11m用のAM無線機のキットが売られています。しかし国内(日本)で一般的に使われている28.305MHz(主に呼び出し用)を含め、多くの場合に使われる28.215-355MHzに出ることができません。

キットの周波数は2つあるようですが、

Type1 26.965-27.405MHz for 11m(CB)

Type2 28.400-29.300MHz for 10m(HAM)

になっています。

コンテストだと28.600-800あたりなので、オリジナルのままでも交信のチャンスは有るかと思いますが、そのままでは普通のQSOには向かない状態。せめて28.300から使えれば良かったのですが・・・

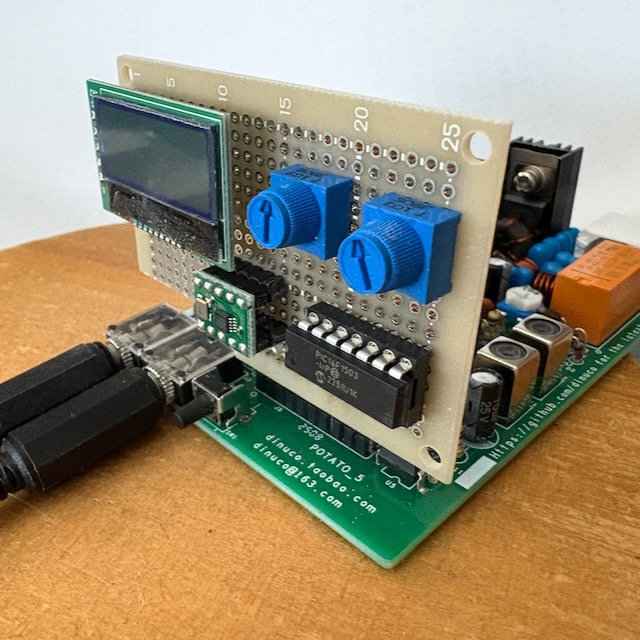

ということで自分で別の制御基板(ユニバーサル)を作って、そこに実装したSi5351Aと、メイン基板のボリューム(FM62429)を制御してみました。

周波数表示もオリジナルは7セグLEDをPIOで制御していますが、部品数を少なく(半田づけを減らす)するため、I2C制御のLCDにしています。

ロータリーエンコーダを使って設定すれば良いのですが、ここもボリュームの位置(電圧)を読み取って周波数と音量を制御することにしました。

このため周波数範囲を広くするとチューニングしにくいので、28.210-360MHzあたりにしています。

ソースコードはgithubで公開していますので、そちらからダウンロード、コンパイルしてください。MCCを使っていますので、そこで生成されたファイルもzipで入れてますが、このあたりは環境に依存しますので、MPLAB X IDEのバージョンほかを含め使われている状態で作るのが良いかと思います。

動作としてはPTTを取り込んで送受の切り替えを行い、それに伴いPLLの設定をボリュームの位置から行っています。パーツリストではIF周波数が455kHzみたいですが、実際に使ってみると460kHzなのか、発信器の基準がズレているのか差がある感じ名ので受信時は460を足しています。逆側でも良いのですが、オリジナル同様でCBバンドではなくアマチュアバンド側にしています。

また送信時も受信系が止まっていないので、送信したらミュート、受信になったらボリュームの位置で電子ボリュームを制御しています。ポップオンが出ますが、対策をしていません。

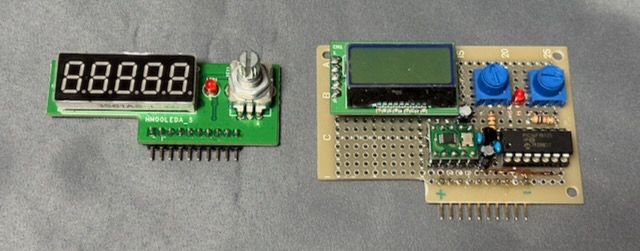

左がオリジナルの制御部、右が自作したものです。本来はメイン基板に半田付けですが、ピンヘッダで差し替えが可能なようにしてあります。